日本で唯一の湖に浮かぶ有人島「沖島」をご存じですか?

沖島は滋賀県近江八幡市にある島。琵琶湖の沖合約1.5kmに浮かぶこの島は、琵琶湖最大の島とも言われています。島の周囲は約6.8kmで、人口は約220人~270人と言われていますが、定かではありません。海の上の島に人が住んでいるのはよく聞く話ですが、湖の上に人が住むのは世界で見ても珍しいそうです。

沖島はメディアやYouTuberなどにとり上げられていますが、今回私は沖島の神社巡りを目的として訪ねてきました。

沖島へのアクセス

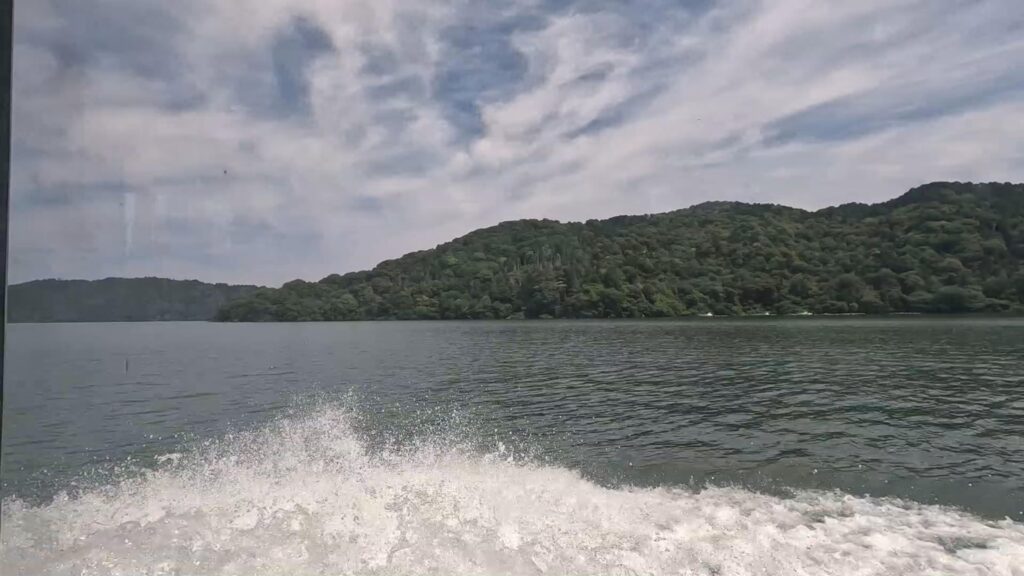

堀切港から沖島行きの船が出ています。近江八幡駅からバスが出ていますが、本数が少ないので、レンタカーかタクシーで行った方が無難です。堀切港から沖島までは船で約10分ほどで到着します。私が訪れた時は片道500円でした。

沖島とは?

島は、琵琶湖最大の島で最初は無人島でした。1,000年以上前から、琵琶湖航行の安全を祈願する、神の島と呼ばれて崇められてきました。保元に起こった平治の乱という戦で敗れた、清和源氏の落ち武者7人がが島を切り開き、漁業で生活をはじめたのが沖島に人が住み始めた歴史のはじまりです。

沖島に住む人は清和源氏の落ち武者の末裔が多いそうで、中村さん、小川さんなど、当時の落ち武者の苗字を受け継いでいる方がほとんどだそうです。

沖島の様子を見てみよう!

船着き場

街並み

沖島漁港

郵便局

公園

沖島小学校の遊泳場

沖島には三つの神社があります。

奥津嶋神社

和銅5年、藤原不比等(ふじわら の ふひと)により建立された神社。

沖島の氏神神社でもあります。御祭神は宗像三女神の一神、多紀理毘売命です。琵琶湖の航行の安全を祈願する神社のようです。

私がここに立ち寄った感覚ですが、怖かったです。

祟られるとか、そういったものじゃなくて、ルールとかマナーを守らないと怒る、厳しい、そういった感覚がしました。個人的な縁結びとか、金運アップとか、個人の願掛けはこの神社に関してはしない方が良いと思います。主張するほど神様が離れていく、そんな神社ですね。

山神神社

明治初期の時代に沖島で採石が盛んに行なわれていたそうなんです。ただ、採石の最中にたくさんの死傷者が出てしまったそうで、少しでも犠牲者が出ないように山神神社が建立されたそうです。石工という石を細工する職人が沖島に渡ってきたとき勧請したものと伝えられています。

一般的に山神神社って山の神様を祀る神社です。山の神と言えば、木花開耶姫命が、大山津見神などが該当しますが、この神社はそういった山の神様と言うより、「無事に帰ってきますように」と祈りを捧げる場所です。神様って感じじゃなくて、人の安全祈願の祈りがここに溜まった感じがしますね。人々の思いが詰まった場所って言えばわかりやすいかもしれません。

厳島神社

最初にお伝えした、奥津嶋神社の境内社だそうです。

ご祭神は、宗像三女神の一神、市寸島比売。古くは弁天社と呼ばれて、先ほど参拝した、奥津嶋神社と同じく、琵琶湖の航行の安全を祈るのと、雨乞いの神として信仰されてきたようです。

参拝した感覚は、石の前に立つと包まれる感じがしました。柔らかい波に包まれるような、目に見えないバリアが張られるような感覚です。

沖島の神社巡りで感じたこと

最初の奥津嶋神社が厳しい感じがしましたが、最後に紹介した厳島神社は優しい感覚がしました。

琵琶湖って、波が立たないイメージありますが、現地の人の話によると、波が立つ時があるらしいです。船が揺れるくらいに激しく。

これは、最初に参拝した奥津嶋神社と、今参拝している厳島神社がまさに琵琶湖を表現しているんじゃないかなって思いました。

最初に参拝した奥津嶋神社って厳しい感覚がしました。

琵琶湖の波が立った時の荒々しい感じです。

最後に参拝している厳島神社は優しい感覚がしました。

琵琶湖の普段の穏やかな一面です。

どちらも琵琶湖の一面です。

沖島は神の島と呼ばれているそうですが、二つの神社が建てられたのも琵琶湖そのものを表現しているんじゃないかなと解釈しています。

動画はこちら↓↓